瀬戸内の名山に登る。 ~岡山県「後山」~

フィジカルにアタックしても、メンタルにアタックしても、山は人間を大いに内省的にしてくれる。そして、秀麗な姿で堂々とそびえる山々を前にして痛感するのだ。山がわれわれにとって生活の一部であり、われわれの肉体と精神が山に育てられてきたということを。登るもよし。歩くもよし。見るもよし。思うもよし。そこに山が、あるゆえに―。アラフィフ編集者が瀬戸内各県の最高峰に単独アタックし、身近すぎて見過ごしがちなふるさとの山の魅力を全身全霊で体感するこの企画。3rd アタックは、岡山県最高峰の「後山」。古より文化や伝承が息づく後山は岡山と兵庫の両県にまたがり、中国・関西の両百名山にも選ばれた秀峰だ。山頂へと続く大パノラマの縦走路は、思い出の歌を口ずさみながら何千マイルも歩いていけそうな気分になる。

<取材・写真・文/鎌田 剛史>

のびやかに横たわる広大な稜線歩きを独り占め。

岡山県最高峰を静かな縦走で味わう、春のお気楽登山。

山登りはとことん楽しい方がいいに決まっている。岡山県最高峰・後山へのアタックは、標高900mにある西粟倉村の駒の尾登山口を出発し、なだらかな山道を尾根伝いに歩き、いつのまにか山頂に到着しているという登山初心者でも安心して登れるルートを選択。登山口から山頂までの標高差は約450mなので手軽な山歩きを満喫できるだろう。春の澄み切った青空の下、ルンルン気分で出発した。登山口の石標を通り抜ける際、看板の「熊出没注意」の文字が目に入る。肩を揺らし、リュックサックに取り付けた鈴の音を今一度確かめてみた。

整備された登山道は傾斜もきつくなく歩きやすい。約1時間で稜線に出ると、中国山地の山々が眼下に広がる。ほどなくして最初のポイントである駒の尾山山頂へ。山頂標識の周りを、ベンチ代わりの石がストーンサークルのように囲んでいた。

眺めてよし、歩いてもよし。中国山地の大展望とチシマザサの美しい回廊を行く。

駒の尾山から後山を目指すルートのハイライトとなるのが、鍋ヶ谷山、船木山を経由する爽快なトラバースだ。駒の尾山を発ってすぐ、雄大な中国山地を借景に東へと延びる3座の山稜を一望できる。風を受けて両脇のチシマザサが揺れる縦走路がくねくねと蛇行しながら、はるか向こうまで続く光景は美しい。つい時間を忘れ、壮観な景色を何枚も写真に収めた。この日は晴天。しかも登山客は自分以外に誰もおらず、まさに独り占め状態だ。春のポカポカ陽気を浴び、絶景ロケーションを眺めながらの稜線歩きは、やはり最高に気持ちいい。

駒の尾山山頂を過ぎたあたりから船木山、後山方面を望む。中国山地の山々を借景に美しい稜線が続いている。ここからは岡山・兵庫両県境沿いに延びる縦走路を進むことになる。ゆるやかなアップダウンの道なので、ハイキング気分で軽快に歩ける。

ひとりぼっちの稜線歩きは、底抜けに自由で、楽しい。

岡山県と兵庫県の県境沿いを走る縦走路は、中国自然歩道として整備されている。道幅が広く、遊歩道のように歩きやすい。道中には避難小屋もあった。悪天候に見舞われたり、クマに遭遇した時などに利用するのだろう。そういえば、この周辺ではクマが出没するかもしれないということを、爽快な山歩きを楽しむあまりすっかり忘れていた。大した効果はないだろうが、少し足に弾みをつけて鈴の音が響くように意識して歩いてみる。ゆるく下りては登り返すを繰り返しながら、後山方面へ着々と距離を詰めていった。

そのまま気付かずに通過してしまうほど地味な鍋ヶ谷山の山頂で一息入れる。空を見上げると雲が優雅に流れている。周囲に高い樹木はなく、山の上というよりは高原にいるような感じがする。静寂に包まれた豊かな自然の中でたったひとり、ストレスフルな日常もすっかり忘れて悦に入る。

鍋ヶ谷山から約1時間で船木山の山頂に着いた。岡山・兵庫両県がそれぞれ立てた山頂標識以外にはこれといって何もない。南側の展望が開けており、美しい山並みや麓の集落などがきれいに見渡せる。正面に見える後山山頂もずいぶんと近くなった。チシマザサ越しに展望を楽しみながら歩を進める。樹齢を重ねたブナに囲まれた道を過ぎ、最後の坂道を登りきると、後山山頂に到着した。

雄大な景色と自然を楽しみながら尾根伝いに歩いていると、いつのまにか船木山山頂に到着。駒の尾山からは約60分。後山山頂まではもう少しだ。

山頂に到着。360度の見事な大展望に、再訪を誓う。

後山の山頂は意外とこぢんまりしていた。三等三角点の標石のほか、船木山と同様に岡山・兵庫の両県が立てた山名標識があった。登り坂からも見えていたブルーシートには小さなほこらが包まれていた。おそらく冬の厳しい風雪から守るために、地元の人たちが手厚く包んだのだろう。

存在感のある風格と秀麗な山容を誇る後山は、はるか昔より修験の山としても知られ、南側の行者谷から道仙寺奥の院への道だけは、現在でも女人禁制のままだという。だが、決して人を簡単に寄せ付けない厳しい山ではないと感じた。駒の尾山からこの山頂までに至る稜線歩きは、どの季節に訪れても美しく心地良いだろうし、四季ごとの多彩な表情を見せながら、登山客を優しく迎えてくれるに違いない。

岡山県美作市と兵庫県宍粟市にまたがる後山の山頂。写真右方が兵庫県側、左方が岡山県側だ。青いビニールシートが掛けられているのは祭神のほこら。兵庫側で呼ばれる山名の「板場見山」と刻まれた標識もあった。

絶景をおかずに昼食を腹に収めた後、来た道をピストンで引き返す。駒の尾山に向かって眺める稜線も素晴らしい。鍋ヶ谷山山頂を過ぎた辺りから空が厚い雲に覆われ始め閉口する。周囲が暗くなるにつれ、”アイツ”の姿が脳裏に浮かび、心細さがだんだんと増していく。鈴の音がひときわ響くよう着地する足に少し力を込めながら、速足で帰路を急いだ。

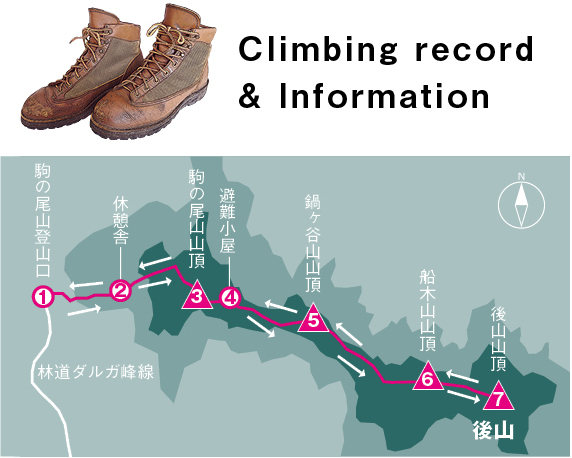

後山登頂の足あと。

登頂日:2021/4/8 登山ルート:駒の尾山登山口(西粟倉村側)→駒の尾山山頂→鍋ヶ谷山山頂→船木山山頂→後山山頂 往復 活動時間:約6時間10分(休憩など含む)

8:45 START→

9:15 →

9:23 →

9:45 →

9:58 →

10:04 →

10:19 →

10:26 →

10:44 →

11:27 →

11:34 →

12:10 →

12:25 →

12:56 →

13:39 →

14:02 →

14:23 →

14:51 GOAL

岡山県北東部の美作市と、兵庫県宍粟市との境にそびえる後山。古より修験道の霊場として栄えた山で、標高1,000m付近に建てられている奥ノ院行者堂本堂への山道は現在も女人禁制。今回歩いたのは、岡山県西粟倉村のダルガ峰林道の途中にある登山口から、駒の尾山、鍋ヶ谷山、船木山を経て後山に至る後山連山縦走コース。全体的に登山道がしっかりと整備されており、初心者でも安心して登れるのでおすすめだ。ほかにも岡山県のダルガ峰から登る道など、両県の麓から頂上を目指すさまざまなルートがある。

<1st アタック> 香川県最高峰「竜王山」への登頂リポートはこちら

<2nd アタック> 山口県最高峰「寂地山」への登頂リポートはこちら

<4th アタック> 広島県最高峰「恐羅漢山」への登頂リポートはこちら

<5th アタック> 兵庫県最高峰「氷ノ山」への登頂リポートはこちら

<ファイナル・アタック> 西日本最高峰・愛媛県「石鎚山」にある飛瀑「御来光の滝」への登頂リポートはこちら

アラフィフ編集者が瀬戸内各県の最高峰6座へ、

ロックンロールの名曲の調べと共にアタックした記事「Rock n’ roll 瀬戸内の名山」は

ぜひ「SETOUCHI MINKA LIVING with NATURE 瀬戸内の自然と暮らす。」でじっくりと。